講演録

3.基調講演 「鉄道を書く」 作家・エッセイスト 茶木 環 氏

「鉄道を書く」というテーマをいただきましたので、日本文学に綴られる、鉄道の文化、鉄道の価値を考えていきたいと思います。

本年は1872年、明治5年に日本で初めて新橋・横浜間で開業してから150年になります。そして今、鉄道を取り巻く環境は非常に大きく変化しています。リニア中央新幹線、九州新幹線、北海道新幹線のような大プロジェクトが進んでおりますし、地域をみると芳賀・宇都宮LRTの開業が控えています。そのような大きく期待される話題がある一方で、このコロナ禍において人々の移動というものが減少しており、特に地域の鉄道においては経営が非常に厳しい状況となっており、更には存廃に関しても議論が行われるようになっています。このように人々の行動や生活、社会が大きく変容する中で、鉄道の魅力や意義、価値といったものがどう捉えられて認識されていくか、鉄道に関しての発信がこれまで以上に必要で重要となっていると思います。

本年は1872年、明治5年に日本で初めて新橋・横浜間で開業してから150年になります。そして今、鉄道を取り巻く環境は非常に大きく変化しています。リニア中央新幹線、九州新幹線、北海道新幹線のような大プロジェクトが進んでおりますし、地域をみると芳賀・宇都宮LRTの開業が控えています。そのような大きく期待される話題がある一方で、このコロナ禍において人々の移動というものが減少しており、特に地域の鉄道においては経営が非常に厳しい状況となっており、更には存廃に関しても議論が行われるようになっています。このように人々の行動や生活、社会が大きく変容する中で、鉄道の魅力や意義、価値といったものがどう捉えられて認識されていくか、鉄道に関しての発信がこれまで以上に必要で重要となっていると思います。

本日はそうした中で日本文学を通してみた鉄道の魅力や価値についてお話をさせていただきます。

はじめに自己紹介をさせていただきます。私は、作家・エッセイストという肩書で執筆をしておりますが、その中で鉄道に関する活動としては、交通計画や国土計画等を研究する(一社)計画・交通計画研究会で理事を務めております。その他『土木施工』(オフィス・スペース)の編集委員、東京都事業評価委員会委員をしておりまして、2012年~2018年は日本鉄道賞選考委員を務めました。

執筆では、(一社)交通環境整備ネットワークの『地域交通を考える』で、2021年に「鉄道に関する博物館」について書かせていただきました。また、(一社)日本民営鉄道協会の広報誌『みんてつ』においては、主として鉄道事業者の旅客サービスについての取材・執筆を16年ほど担当し、その他、『運輸と経済』(交通経済研究所)、『鉄道・運輸機構だより』、『エコモ』(交通エコロジー・モビリティ財団)、新聞連載で「地域交通物語」などを執筆しております。

本日の講演内容は、日本で開業した鉄道の姿と併せて、鉄道の魅力が日本文学においてどのように書かれていったかを俯瞰的に捉えてお伝えしていければと思います。

鉄道が開業して各地に線路が伸びて行った明治という時代は、日本の近代文学が誕生して発展していった時代でもあります。そこで、最初に「近代日本における鉄道と紀行文学の関連性」について話していきたいと思います。なお、作家の方を多くご紹介したいと思いますが、現代よりも前、歴史上の人物については敬称を省略させていただきます。

その明治期の作家の中では特に夏目漱石が小説の中で鉄道について記していますので、「夏目漱石は鉄道をどうとらえたか」についてお伝えします。明治の文豪の夏目漱石は20世紀の始めにイギリスに留学しており、その後帰国してから執筆活動を始めます。イギリスで近代化を目の当たりにした漱石の文章から、鉄道の捉え方をみて参ります。

続いては、「鉄道を舞台に語られる旅」です。現在「鉄道紀行」という文章ジャンルが確立しておりますが、このジャンルが始まった契機や、鉄道紀行を綴る作家たちについてお伝えします。鉄道紀行がノンフィクションであるのに対し、フィクションではどのように伝えられているか、その後には「鉄道の魅力を織り込みながら紡がれる物語」として、鉄道の魅力が織り込まれたストーリーについてお話をさせていただきます。

そして最後は「文化と風土」ですが、地域の鉄道と文化、そして風土には密接な関係があり、その点についてお話をさせていただきます。

近代日本における鉄道と紀行文学の関連性

鉄道の始まりはイギリスで、1804年に鉄道技術者であるリチャード・トレビシックが世界で初めて軌道上を走る蒸気機関車を発明しました。それから改良が重ねられて1825年には世界初の営業用の鉄道としてストックトン&ダーリントン鉄道が開業し、それから約50年後の1872年に日本においても鉄道が開業することとなります。

さて、明治期は鉄道の発展と同時に日本の近代文学も確立した時期となります。明治初期の文学は江戸期からの流れで社会風刺を入れておもしろおかしく書かれた「戯作文学」と、西洋の文学を伝える「翻訳物」、それから「政治小説」がメインとなっていました。

そうした中で近代化が進むとともに、西洋のように人や社会を写実的に描く小説が生まれてきました。坪内逍遥から始まったその小説の形式を二葉亭四迷(1864-1909)が引き継ぎ、加えて言文一致体という話し言葉で書くようになりました。これが日本の近代文学のはじまりとされています。

二葉亭四迷の作品『平凡』(1908)では、「もうプラットフォームを出離れて、白ペンキの低い柵が走る、其向うの後向の二階家が走る、平屋が走る」や「人や車が後へ走る」と、登場人物の側から見た車窓の外で流れていく風景を描いています。大変感覚的な描写ですが、その状況が良く伝わってきます。この『平凡』を発表した翌年に朝日新聞の特派員としてロシアに渡ることとなりますが、その時は東京から大阪まで東海道線に乗りそれから神戸港から船で出発しました。この時の東海道線に乗った模様を『旅日記』という作品に残しています。

二葉亭四迷の作品『平凡』(1908)では、「もうプラットフォームを出離れて、白ペンキの低い柵が走る、其向うの後向の二階家が走る、平屋が走る」や「人や車が後へ走る」と、登場人物の側から見た車窓の外で流れていく風景を描いています。大変感覚的な描写ですが、その状況が良く伝わってきます。この『平凡』を発表した翌年に朝日新聞の特派員としてロシアに渡ることとなりますが、その時は東京から大阪まで東海道線に乗りそれから神戸港から船で出発しました。この時の東海道線に乗った模様を『旅日記』という作品に残しています。

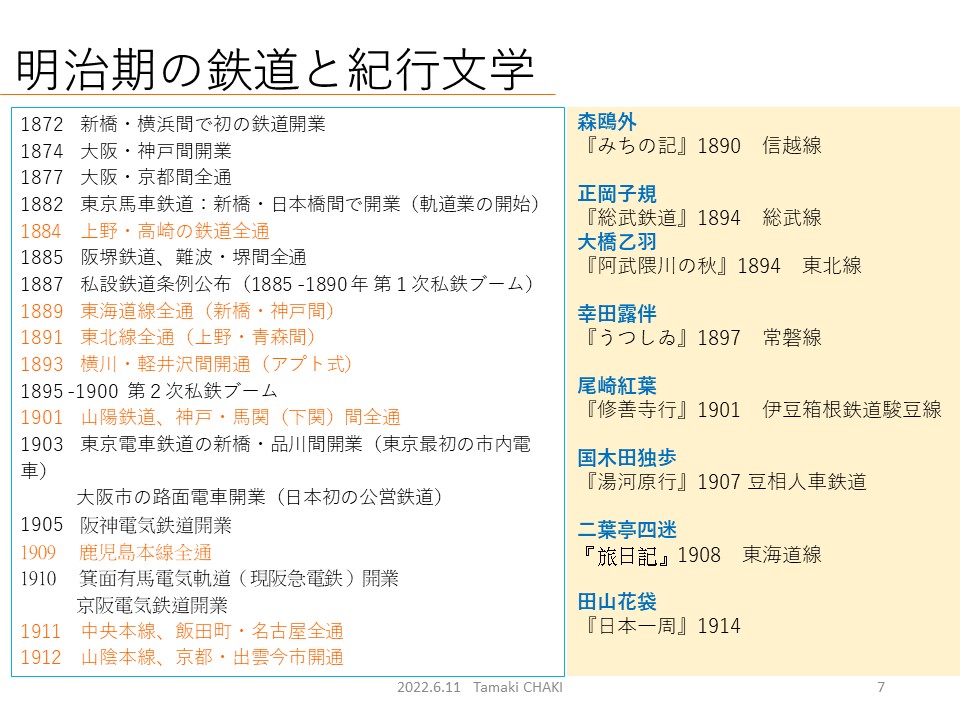

ここでは明治期の主な鉄道敷設をまとめていますが、この40年間ほどの間に各地で線路が敷設され開業がされていきました。鉄道の普及と発展に伴って人々の生活の中での移動距離も伸びていきます。観光や避暑、療養を目的とした旅行が身近に行われるようになっていく、文学の潮流としては人々の行動や心象を映し出す写実主義、自然主義が西洋の影響も受けて入ってきました。それらが組み合わさって、「紀行文学」が生まれてきます。作家たちは自分が旅行で経験した珍しいこと、驚いたこと、感動したこと、時には不快だったこと等、自分の心が動かされたものや情景を文字にして作品に残すようになっていきました。自然主義の作家である田山花袋は大正初期に、一地点に行くだけでなくて日本各地を鉄道で旅して『日本一周』という1800ページもある作品を生んでいます。このような作品が生まれたのも各地に鉄道が整備されていったからであると言えます。

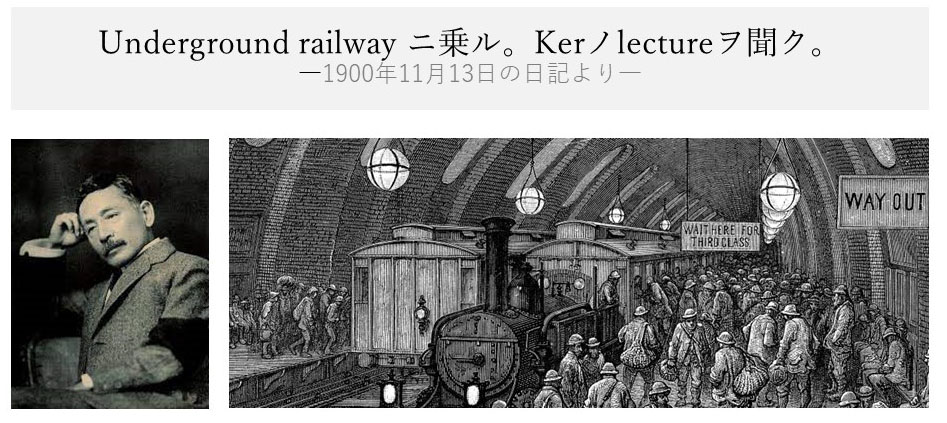

では、明治の作家でも殊に有名な作家、文豪と言われる夏目漱石(1967-1916)は鉄道をどのように捉えていたでしょうか。「Underground railway ニ乗ル。Kerノlectureヲ聞ク。」(1900年11月13日の日記)は、夏目漱石が初めて地下鉄に乗ったときの文章です。漱石は1900年から2年間ロンドンに留学しており、その時にケア教授の講義を聞きに行くために地下鉄に乗りました。当時の地下鉄は蒸気機関車によって牽引されており、車内は暗く煤で汚れていましたが、地上の乗合馬車に比べて非常に早い乗り物と認識されていたようです。

ロンドンでの漱石の様子は、『倫敦消息』(1901)という作品に残されています。産業革命が進行していたイギリスでは都市中心部に人口が集中し、人々は遠距離通勤や失業、環境悪化等に苦しんでいました。そのような中、エベネザー・ハワードが『明日の田園都市』を発表し、自然と共生して職住近接形の緑豊かな郊外都市を建設するという構想を唱えました。漱石がロンドンに滞在した期間はその最中であり、その影響を受けたと考えられています。その結果、漱石は近代都市のあり方や、人々の移動について非常に高い意識を持ち、また帰国後に書かれた作品には、日本の近代化の象徴でもある鉄道も多く登場します。

ロンドンでの漱石の様子は、『倫敦消息』(1901)という作品に残されています。産業革命が進行していたイギリスでは都市中心部に人口が集中し、人々は遠距離通勤や失業、環境悪化等に苦しんでいました。そのような中、エベネザー・ハワードが『明日の田園都市』を発表し、自然と共生して職住近接形の緑豊かな郊外都市を建設するという構想を唱えました。漱石がロンドンに滞在した期間はその最中であり、その影響を受けたと考えられています。その結果、漱石は近代都市のあり方や、人々の移動について非常に高い意識を持ち、また帰国後に書かれた作品には、日本の近代化の象徴でもある鉄道も多く登場します。

代表的な例を挙げると、『坊っちゃん』(1906)で、「その後ある人の周旋で街鉄の技手になった。月給は二十五円で、家賃は六円だ。」とあります。主人公の坊っちゃんは熊本で教師になりますが、正義感から教頭先生を殴打して退職し、東京で「街鉄」、後の「東京市電」の技手になり、物語は終わります。

『三四郎』(1908)の冒頭では、「うとうととして目がさめると女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めている。このじいさんはたしかに前の前の駅から乗ったいなか者である。発車まぎわに頓狂な声を出して駆け込んで来て、いきなり肌をぬいだと思ったら背中にお灸のあとがいっぱいあったので、三四郎の記憶に残っている。」と、三四郎が九州から東京へやってくる列車の中の光景を描いています。

『草枕』(1906)では、「人は汽車へ乗るという。余は積み込まれるという。人は汽車で行くという。余は運搬されるという。汽車ほど個性を軽甫したものはない。」と書かれていて、日本の急速な近代化を否定したような表現もありますが、実際の漱石は鉄道好きで、鉄道で日本各地を移動し、またこの他にも多くの作品で登場人物に色々な鉄道を乗らせて移動させる光景を描いております。

さて、夏目漱石の『こころ』(1914)と、次世代の作家である芥川龍之介の『蜜柑』(1919)を比較したいと思います。いずれもシチュエーションとしては、小説の語り手である「私」が鉄道に乗車して、車内で起こったある出来事で心象が変化していく様子が描かれます。

『こころ』では、「私」が東京に向かう列車の中で敬愛する「先生」からの手紙を読み、先生が抱える秘密を知り、さらに先生が既に亡くなっていることを知ることになります。この中では、「列車の振動」「時間の経過」「距離感」、身体的には先生と過ごした東京に近付いているものの、先生と乖離していく感覚が鉄道を通じて表現されます。

『蜜柑』では、鬱屈した気持ちを抱えた「私」が車内である少女に出会います。「私」は少女に最初はあまり良い印象を持っていませんでしたが、列車がトンネルを抜けると、車窓の外で幼い少年たちが手を振っている。実は少年たちは都会に働きに行く少女を見送る弟たちで、それに気付いた少女は弟たちに向かって車内から蜜柑を投げ渡すのですが、姉弟が心を通わす光景を見て、「私」がいつしか晴れやかな気持ちになっていく、という心象の変化を鉄道を使って表しています。「車内」「トンネル」「光景」などの鉄道に関連する具象的な表現によって、この小説の舞台、背景が説明されます。

鉄道を舞台に語られる旅物語

鉄道の発展とともに紀行文学が生まれたと先述しましたが、そこでは旅の移動手段として鉄道が登場していました。しかし、第二次世界大戦後になると、鉄道好きの作家たちによって鉄道に乗ること自体を目的とした作品が登場してきました。

鉄道の発展とともに紀行文学が生まれたと先述しましたが、そこでは旅の移動手段として鉄道が登場していました。しかし、第二次世界大戦後になると、鉄道好きの作家たちによって鉄道に乗ること自体を目的とした作品が登場してきました。

◇ ◇ ◇

鉄道好きの作家といえば、まず内田百閒(1889-1971)の名が挙げられます。百閒は、16才の時に夏目漱石の『吾輩は猫である』(1906)を読んで感銘し、後に漱石の門下に入った作家です。日本の特急列車は戦時中は運行を停止しましたが、1949年になって復活しました。このニュースを聞いて鉄道好きの百閒は乗車したい気持ちが抑えられず、翌年の1950年に借金までして特急「はと」に乗って大阪まで向かいます。まさに鉄道に乗ることが目的となった旅であり、この顛末を書いた『特別阿房列車』(1950)の冒頭にある「なんにも用事がないけれど、汽車に乗つて大阪へ行つて来ようと思ふ」とは、まさに乗ることを目的とした旅であることを示しています。これが大変大評判を呼びました。それまでの百閒は、作家としては一時期の勢いを失っていましたが、『特別阿房列車』で再び作家としての勢いを取り戻し、作家・百閒としても転機となった作品です。これ以降、阿房列車シリーズが刊行されて行くこととなります。

◇ ◇ ◇

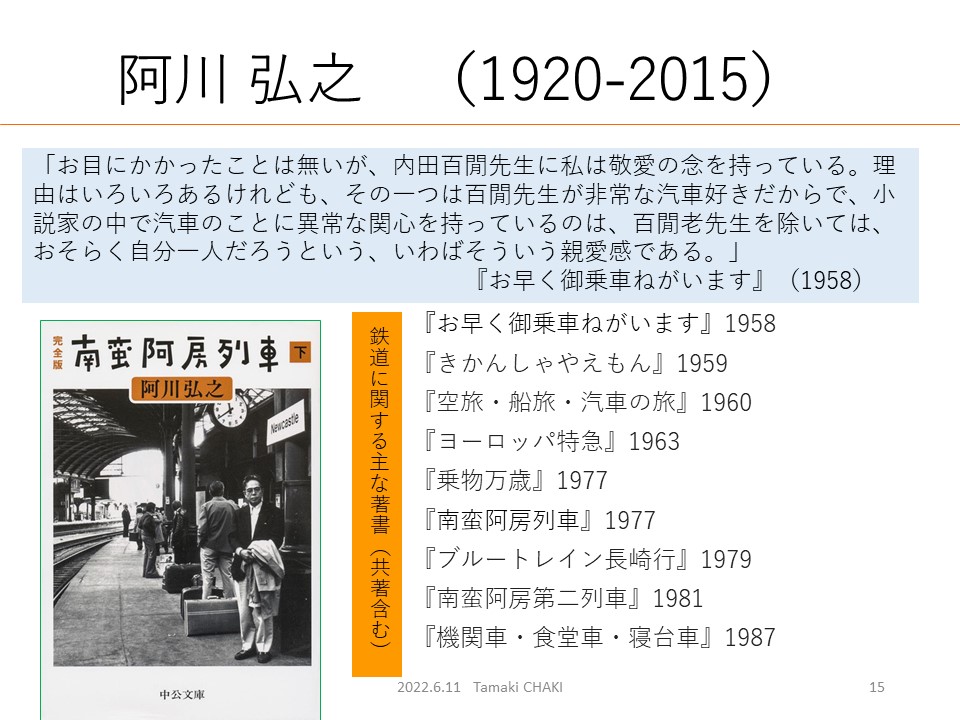

この百閒に大変敬意を持っていたのが阿川弘之(1920-2015)さんです。ここからは現代の作家なので「さん」付けでお呼びします。阿川さんも乗り物好きで、特に鉄道好きでした。鉄道に関して沢山の作品を著して行くのですが、中でも百閒の『阿房列車』になぞらえて『南蛮阿房列車』(1975)という作品を著し、その後シリーズ化していきます。

内田百閒と阿川弘之さんはもともと小説を書いている作家で、鉄道好きがこうじて鉄道に関する作品を書いておりますが、宮脇俊三(1926-2003)さんは、「鉄道紀行作家」として専門でお書きになっています。元々は中央公論社の名編集者で、その時代には阿川さんの『お早く御乗車ねがいます』(1958)の担当編集者でもありました。中央公論社に勤務しながら列車に乗り続けていて、デビュー作『時刻表2万キロ』(1978)が、中央公論社ではなくて河出書房新社から出すことになって、自社からではないことから、けじめをつけるということで中央公論社を辞めたそうです。この作品は時刻表に従ってスケジュールを立てて乗車して趣味で鉄道に乗る人々が大勢いるということを世間に知らしめる作品となりました。

◇ ◇ ◇

宮脇さんとほぼ同時代にご活躍されたのが種村直樹(1936-2014)さんです。先程津軽鉄道の澁谷さんからもご説明がありましたが、種村さんは非常に鉄道の知識が深く、元々毎日新聞の国鉄担当記者だったのですが、記者時代から『鉄道ジャーナル』等へ原稿を執筆されておりました。フリーランスになられてからは、日本初の「レイルウェイ・ライター」として活躍されており、ルポ、時事評論、紀行文、ガイドブック、エッセイ、推理小説など非常に多岐にわたった執筆を行っておられます。記者出身ということで、社会的な視点、ジャーナリスティックな視点から鉄道を捉えた作品が多く書かれています。東北新幹線や青函トンネルの内面、国鉄の民営化など社会的にも時代の節目となった鉄道の出来事をルポルタージュされています。

鉄道の魅力を織り込み紡がれる物語

ここまではノンフィクションについて述べましたが、フィクションのお話をいたします。

ここまではノンフィクションについて述べましたが、フィクションのお話をいたします。

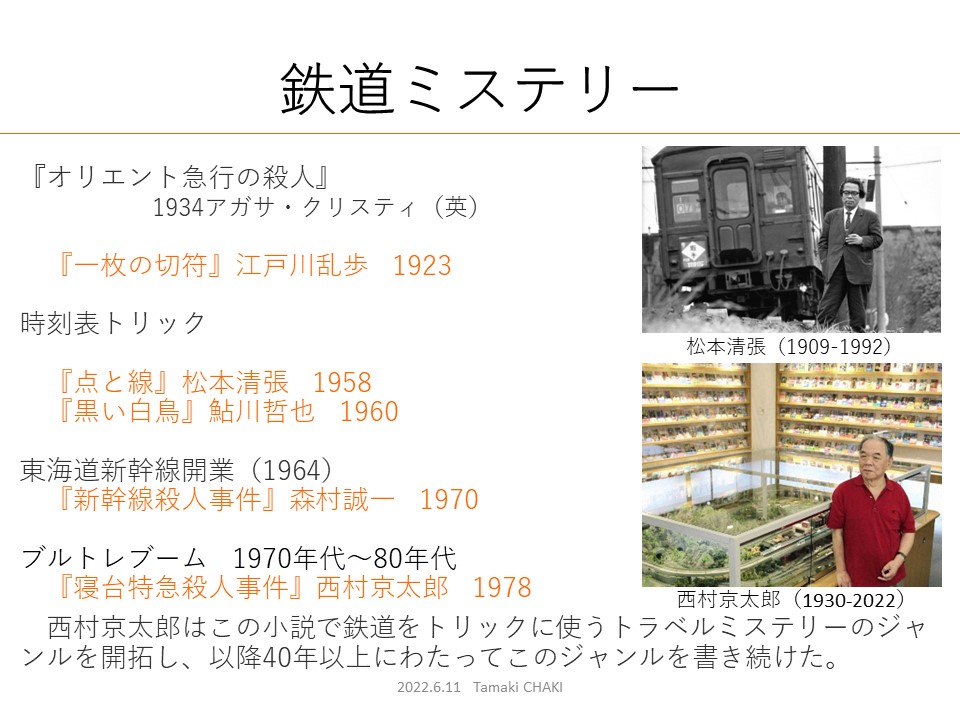

フィクションではまず「鉄道ミステリー」があります。世界的にも有名なのはアガサ・クリスティ(英)の『オリエント急行の殺人』(1934)ですが、実は日本でこれより以前にも鉄道ミステリーが書かれていました。江戸川乱歩(1894-1965)の『一枚の切符』(1923)です。ですが、当時の日本では鉄道ミステリーというジャンルが知られていなかったこと、作品の出来栄えがあまりに良くて版元に翻訳物ではないかと思われてしまったというエピソードがあります。

鉄道ミステリーの確立したのは松本清張の『点と線』(1958)で、これ以降、鉄道ミステリーが浸透していったと思います。東海道新幹線開業後には森村誠一さんが『新幹線殺人事件』(1970)を、ブルートレインのブームの時代には西村京太郎さんが『寝台特急殺人事件』(1978)を発表するなど、それぞれの時代を背景として鉄道ミステリーが書かれました。西村京太郎さんは一般的な小説を執筆していましたが、『寝台特急殺人事件』がヒットして以降は鉄道ミステリー作家となり、40年以上にわたって書き続けました。約600冊の著作の殆どがトラベルミステリーで、しかも鉄道関連のものです。日本の鉄道が多岐、多彩であったこと、ミステリーの読者の中に鉄道が好きな人が多く存在したということから、このジャンルが定着し、浸透していったと言えます。

その他、鉄道がテーマとなる小説も多くあります。いくつかのテーマを例を挙げますと、車両のデザインであったり、旅情であったり、それから先端の技術やシステムであったり、サービスであったり、車窓からの風景であったり、楽しさであったりとその取り上げる魅力は色々あります。鉄道が重要な役割を果たす作品では、鉄道の持つ日常性と非日常性、鉄道の駅や車両内での出会いや別れ、線路がつながっているということでの人と人のつながりや距離的なつながり、あるいは歴史的な時間のつながりというものを表し、ストーリーが展開されていきます。中でも浅田次郎(1951-)さん自身は鉄道好きの作家ですが、鉄道を舞台にした作品を沢山書かれていて、鉄道が持っている人の心を震わせるような部分を作品に織り込んで感動を呼ぶ物語を書かれています。

文化と風土

また、地域鉄道は地域の文化であることをお伝えしたいと思います。

また、地域鉄道は地域の文化であることをお伝えしたいと思います。

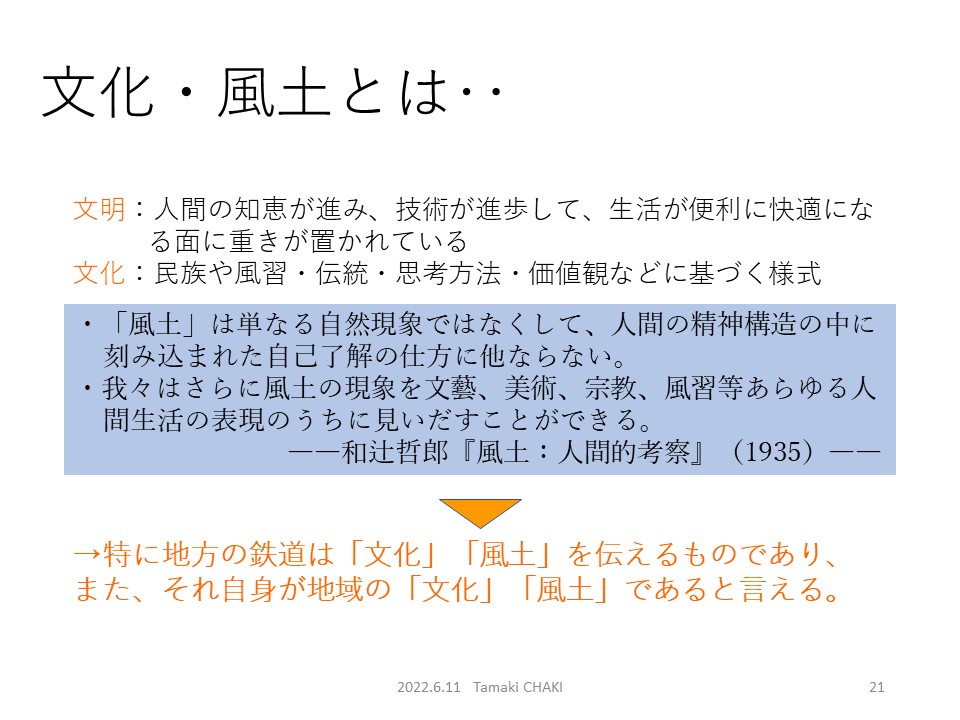

「文明」と「文化」という言葉は似ていますが、言葉の定義としては、「文明」は、人間の知恵が進み、技術が進歩して、生活が便利に快適になる面に重きが置かれており、「文化」というのは民族や風習・伝統・思考方法・価値観などに基づく様式である、とされています。

今から150年前に日本で鉄道が開業した時には、鉄道は「文明」でした。けれどもその後、鉄道事業者の努力などが重ねられ、鉄道が発展していく中で鉄道は「文化」に変わって行きました。

「風土」を考えると、和辻哲郎(1889-1960)は、『風土:人間的考察』(1935)で、「風土は単なる自然現象ではなくして、人間の精神構造の中に刻み込まれた自己了解の仕方に他ならない。(略)我々はさらに風土の現象を文藝、美術、宗教、風習等あらゆる人間生活の表現のうちに見いだすことができる。」と述べています。我が国の国土の隅々まで鉄道路線が敷かれ、地域の鉄道においては、その地域の特性や慣習などが色濃く表われており、「風土」との関連性が深いと感じます。

特に地方の鉄道においては、その地域の「文化」と「風土」を伝えるものとなっており、また、鉄道自身が地域の「文化」、「風土」にもなっているものと考えています。

地域鉄道の維持は、コストの上ではなかなか難しいという話がありますが、地域鉄道の価値を考えると、もちろん人の輸送を担う使命がありますが、澁谷さんがお話された「人と人のつながりを大切にする」という側面もありますし、地域の「文化」や「風土」も総合したところに鉄道の価値があるのではないかと思っています。

これまでも小説を読んで地域の鉄道の価値を知り得た方も多くあったと思いますが、さらにこの鉄道の価値に光を当てた作品が生まれることを期待したいと思います。(拍手)

プロフィール(敬称略)

茶木 環 Chaki Tamaki

作家/エッセイスト

報道キャスター、出版社勤務を経て、執筆活動に入る。鉄道等インフラの形成と文学をテーマに数々の執筆、論評を行ってきており、日本民営鉄道協会広報誌『みんてつ』や『鉄道運輸・機構だより』『土木学会誌』での取材・執筆ほか、主な作品に『都市をつくる人々』『文学が映すインフラの光景』『地域鉄道物語』や広島電鉄元社長の奥窪央雄氏・大田哲哉氏の伝記などがある。

現在、(一社)計画・交通研究会理事・広報委員長、東京都事業評価委員会委員、『土木施工』編集委員、日本ペンクラブ会員(会報編集委員)。

▲地域鉄道フォーラム2022「観光を書く」の開催に戻る